Le Marais Vernier : Visite guidée de la Réserve des Courtils de Bouquelon (27500)

Samedi 17 Mai 2025

Nous avons rendez-vous à 14h00 chez Thierry LECOMTE, qui avec sa femme Christine LE NEVEU, a créé il y a une bonne quarantaine d’années la Réserve Naturelle des Courtils de Bouquelon, dans le Marais Vernier.

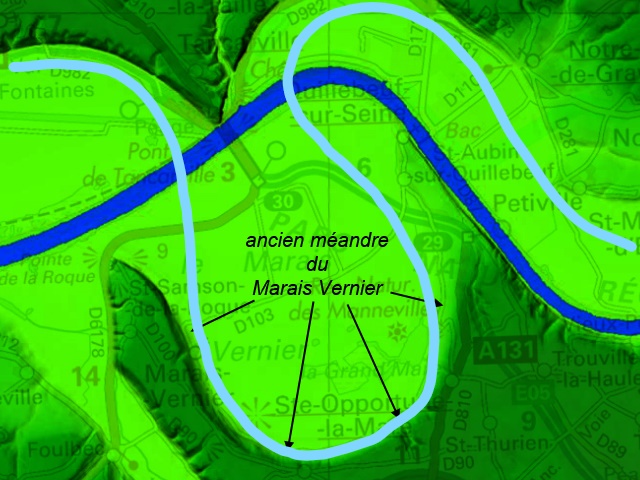

Le Marais Vernier, vaste zone humide de 4500 hectares, occupe l’emplacement d’un ancien méandre de la Seine. C’est il y a environ 45000 ans, au cours de la dernière glaciation du Pléistocène supérieur, que le recoupement du méandre se produit, déplaçant le cours de la Seine plus au nord.

La visite guidée que Thierry nous propose aujourd’hui vient couronner les deux conférences qu’il a données en 2024 pour la SGNAMH et qui traitaient de la relation insuffisamment reconnue entre herbivorie et biodiversité.

Nous allons découvrir sur près de 80 ha que compte la réserve, une faune et une flore d’une grande diversité, la réintroduction des grands herbivores leur ayant permis de recoloniser ce territoire.

Tout d’abord, nous prenons de la hauteur pour surplomber le marais et comprendre comment ce paysage a évolué au cours des siècles pour devenir ce qu’il est aujourd’hui.

Redescendant le côteau, nous nous engageons dans le marais à proprement parler.

L’entrée dans les courtils se fait en traversant une prairie humide où l’iris jaune (Iris Pseudacorus) est roi !

Nous ne tardons pas à croiser chevaux, bœufs et buffles, qui par broutage, piétinement et restitution au sol, limitent le boisement des parcelles et permettent ainsi la restauration d’une grande biodiversité végétale et animale.

Thierry Lecomte nous emmène de découverte en découverte, partageant généreusement avec nous les connaissances infinies qu’il a de ce milieu qu’il connait si bien.

C’est ainsi que nous faisons connaissance avec toute une série de plantes rares :

Le passage d’un courtil à l’autre peut s’avérer délicat mais, en s’aidant les uns les autres, tout le monde s’en sort très bien !

Nous avons la chance de pouvoir observer plusieurs cigognes blanches qui sont désormais sédentaires dans le marais.

Grace à l’extrême disponibilité de notre guide, nous n’avons pas vu passer l’après-midi, mais il est temps maintenant de rejoindre nos véhicules et de clore cette excursion, tellement riche en découvertes !

Pour aller plus loin :

https://courtilsdebouquelon.wordpress.com/

Bruno PENNA : « Le Marais Vernier – dix siècles d’évolution paysagère » : https://www.persee.fr/doc/annor_0570-1600_2003_hos_33_1#annor_0570-1600_2003_hos_33_1_T1_0059_0000

Michel LECOMTE / « Le Marais Vernier, un territoire entre passé et modernité » :https://www.persee.fr/doc/etnor_0014-2158_2017_num_1_1_3499

Comments are closed.